«Распросные речи» фальшивомонетчиков начала XVIII столетия

«Распросные речи» фальшивомонетчиков начала XVIII столетия

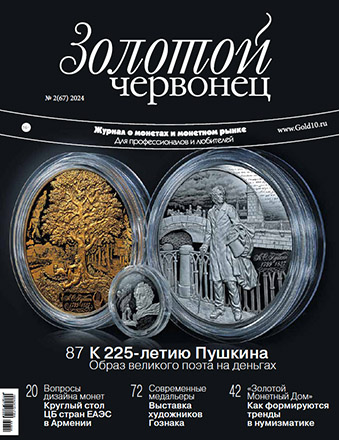

Продолжая знакомить читателей журнала «Золотой червонец» с архивными документами петровского времени, в этой работе автор рассматривает борьбу российских властей с фальшивомонетчиками в начале XVIII столетия. Как известно, незаконное изготовление (подделка) монет и бумажных денег с целью наживы сопутствует любой денежной системе, в том числе и России, где этот вид преступления, к сожалению, встречается и в наши дни.Автор: Ростислав КРАСНОВ Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

Рубрика : РЕВЕРС / История